“灵魂拷问”之后,我们能为垃圾分类做些什么?

2020年8月1日

“你是什么垃圾?”——现而今,上海市民每天站在垃圾桶前提着垃圾,都会面临着居委会阿姨这样的“灵魂拷问” 。这是因为从2019年7月1日起,《上海市生活垃圾管理条例》正式实施,上海也就成为了中国率先全面实施垃圾分类的超大规模城市。

对于普通的民众来说,这意味着每个人每天必须分出一部分“脑容量”,用来思考“这是什么垃圾”的问题。所以那些以往被“无视”的垃圾,居然在人们的生活里激起了不小的波澜,而这些波澜又被网络段子手们捕捉并演绎成直指人心的“灵魂拷问”,也算是一次无奈的“痛并快乐”的体验吧。

不过吐槽也好,自嘲也罢,城市垃圾处理的问题,确实到了该动真格的时候了。据估算,上海市每人每天会产生超过1公斤的垃圾,整个城市每天垃圾的“产量”将超过2.6万吨,这些垃圾如果不进行压缩和粉碎,每15天就可以堆出一座421米高的金茂大厦!而上海并不是一个孤案,同样的垃圾“围城”问题在全国很多城市中普遍存在。

在强大的舆论准备,严苛的惩戒措施下,加上段子手们的“助攻”,在垃圾分类上的人心所向目前基本上已经被“掰”到了正确的轨道上,所以上海全面实行垃圾分类之后整体的运作态势还算平稳,也算是初战告捷。不过明白人心理都清楚,对于这样一个与人们日常生活息息相关的事情,想要改变大家几十年的习惯,不能奢望毕其功于一役,而需要做好持久战的准备。

从人性的弱点来讲,对于“麻烦”的事儿,大家总是难于坚持很久的,因此只有想办法让麻烦的事变得简单,才是一种长效的解决方案。想让垃圾分类这件事能够长治久安,也应该照着这个思路去想办法,而在这个过程中,科技肯定是不能缺席的一个要素。

依托科技解决垃圾分类的“痛点”,智能垃圾桶无疑会是一个焦点。因为在投放、收集、运输、处理这个完整的垃圾处理流程中,垃圾桶是一个关键的“纽带”——一边连接着前端海量的用户,另一边沟通着后端的垃圾处理机构。因此,如何让前端垃圾投放更轻松,后端垃圾处理更高效,也就成了人们对垃圾桶的期许。

我们不难描绘出人们心目中理想的智能垃圾桶的模样——

- 智能分类:人们投放垃圾时,不必再为垃圾如何分类而烧脑,垃圾桶能够智能对垃圾进行准确的分类和分拣。

- 身份识别:要对垃圾投放人身份进行识别,以便根据其行为进行相应的奖惩,为此扫描二维码或更高阶的生物识别技术可能会被集成进来。

- 容量感知:对于垃圾桶是否装满能够实时、准确地感知,并由此触发后续的处理动作。

- 追踪定位:叠加GPS等地理位置信息,实现垃圾桶的全程可追溯,这对于优化垃圾的收集和运输效率会很有帮助。

- 数据传输:上述经由垃圾桶产生和收集的数据,需要经过畅通的传输通道上传到云端。

- 洞察分析:数据在云端进行处理和分析,合理调度决策,提升垃圾处理的效率。

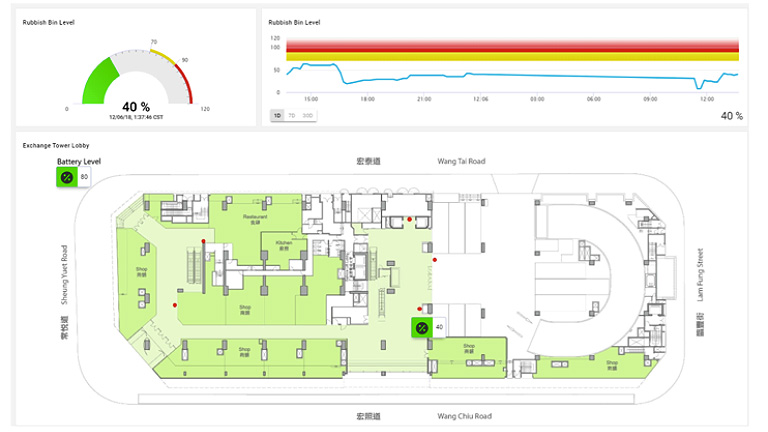

图1,安富利智能垃圾桶解决方案

实际上,人们对智能垃圾桶的研发工作一直没有停止过。比如AVNET研发的智能垃圾桶解决方案,就囊括了上述多种功能:它采用激光雷达或超声波传感器准确感知垃圾桶的容量状态;可通过NB-IoT或WiFi将数据传输到云端;通过云端专业的数据洞察,可以根据垃圾桶的容量状态和地理位置,合理规划垃圾收运路线;而所有垃圾处理相关的信息都可通过手机APP呈现在用户和垃圾清运工的面前……

图2. 安富利智能垃圾桶解决方案云端管理门户

在这样一个方案的基础上,根据实际场景的需要,集成其他的功能,就可以快速迭代出所需的商用产品。

当然,对于人们最为关心的“智能分类”功能,应该是实现起来难度最大的一环,因为生活垃圾的品类太过复杂,人们自己尚且需要时间去学习和适应,要从中提炼出规律并教会垃圾桶去正确识别,还需假以时日。不过随着人工智能技术的进步,在这方面动脑筋的人也会越来越多,未来也许全场景的智能分类难于实现,但是在一些特定场合下(如办公室)的智能分类还是可以期待的。

根据住建部的规划,2019年46个重点城市将加大生活垃圾分类处理设施建设投入,到2020年将在这些城市中基本建成垃圾分类处理系统,到2025年前全国地级及以上的城市都要完成垃圾分类处理系统的建设。

智能垃圾桶是一个典型的政策敏感型的产品,如果说之前这个市场没有“爆发”是因为人们对于垃圾处理的急迫性和认知的火候还没有到,那么随着垃圾分类战略的推进,智能垃圾桶的“春天”应该也不远了。

相关文章

4D雷达:ADAS领域的新一代感知神器

2024年8月15日

高速NOA、环线NOA甚至城市NOA的不断普及,标志着L2+大范围落地的趋势正在加速。实现NOA的三种主要传感技术(摄像头、毫米波雷达和激光雷达),三种解决方案各有优劣,能够相互补充。